Im Zweifel für den Zweifel

Von Anna Goldenberg

Vor einem Jahr veröffentlichte die Autorin ein Buch über ihre Großeltern, die den Holocaust überlebten. Ist die Geschichte zu Ende erzählt?

„Sie sind eher zurückhaltend“, urteilt der ausländische Journalist. Gerade hat er mich gefragt, welche Parallelen ich sehe zwischen dem, was mir meine Großeltern über die NS-Zeit erzählt haben, und dem, was gerade in Österreich geschieht. Meine Antworten sind zögerlich: Antisemitismus gibt es, nur wurde ich als Jüdin noch nie persönlich angegriffen. Dass die rechte FPÖ zu diesem Zeitpunkt eine Regierungspartei ist, sehe ich kritisch, aber fühle ich mich deshalb unwohl in Österreich? Hm. Der Journalist scheint ein wenig enttäuscht.

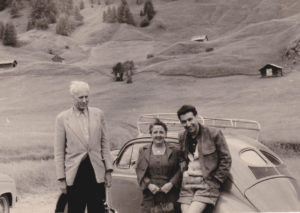

Es ist Sommer 2018, seit wenigen Tagen ist mein Buch „Versteckte Jahre. Der Mann, der meinen Großvater rettete“ am Markt. Fast drei Jahre habe ich daran gearbeitet, die Geschichte meiner beiden Großeltern recherchiert und aufgeschrieben. Es geht um Hansi, Jahrgang 1925, der den Holocaust beim Kinderarzt Josef „Pepi“ Feldner in Wien versteckt überlebte, und Helga, 1929 geboren, die mit 14 Jahren in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wurde. Die Großeltern lernten sich im Herbst 1945 an ihrem Geburtsort Wien kennen. Zehn Jahre später zogen die Jungärzte in die Vereinigten Staaten, kehrten allerdings nach einem Jahr wieder zurück. Die Frage, warum sie sich für Österreich entschieden, bildet den Rahmen des Buches.

Ich finde darauf keine eindeutige Antwort. Zu behaupten, Hansi und Helga hätten sich mit Wien versöhnt, wäre nicht richtig. Auch nicht, dass es nur praktische Gründe waren – das Leben im vertrauten Land einfacher, die überlebende Familie näher. Es ist nicht die einzige Frage, auf die ich keine klare Antwort habe. Warum hat Pepi Hansi gerettet? Ich habe Vermutungen: Stets Einzelgänger, hatte er keine Angst vor Schmerzen, zudem war es ihm egal, was andere von ihm dachten. Was ihn genau dazu bewogen hat, werde ich jedoch nie wissen. Pepi starb lange, bevor ich auf die Welt kam.

Diese Überlegungen, meine Zweifel aufzuschreiben ist mir leichtgefallen. Wenn ich sie allerdings in Interviews oder bei Lesungen erklären soll, stocke ich oft. Mit der Zeit werde ich geübter darin, meine Unsicherheit zu formulieren. Die Zuhörer scheinen dennoch enttäuscht, wie der ausländische Journalist, der sich wohl Aussagen für eine gute Titelzeile erhoffte.

Manchmal zweifle ich an mir selbst. Ich fühle mich ertappt. Vielleicht habe ich einfach nicht genug darüber nachgedacht, die falschen Bücher gelesen, nicht die richtigen Leute befragt, denke ich dann. Vielleicht gäbe es Antworten, wenn ich mich noch ein bisschen mehr angestrengt hätte. Ich möchte mein Buch weiterschreiben – nicht nur, um meine Unsicherheit zu überwinden.

© Parlamentsdirektion/Johannes Zinner

In den Jahren der Entstehung war das Buch ein wichtiger Anker in meinem Leben gewesen. Als ich mit dem Verlag in Kontakt trat, lebte ich noch in New York. Unglücklich und einsam in der amerikanischen Metropole, wollte ich nach drei Jahren zurück nach Wien. Es fühlte sich wie eine Niederlage an, weil es in New York allen anderen gutzugehen schien. Der Buchvertrag rettete mich: Über die eigene Familie schreiben, das geht besser, wenn man bei ihr ist, etwa, um die Großmutter zu interviewen oder die österreichischen Archive zu durchstöbern. Und überhaupt, mit 25 Jahren einen Buchvertrag. Wohlwollendes Nicken, wenige wollten wissen, was in New York geschehen war. Gut so.

Retter und Sohn: Pepi Feldner, eine Verwandte und Goldenbergs Großvater Hansi

© Fotos: Privates Archiv

© Fotos: Privates Archiv

Wir waren uns nahe, das Manuskript und ich, verbrachten viel Zeit zu zweit. Wann immer es mir schwerfiel, mich wieder in Wien, der Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen war, einzufinden, tröstete es mich. „Tagebuch“ hatte ich den Ordner in meinem Computer benannt, da ein Artikel über die Geschichte meines Großvaters Hansi den Titel „Das Tagebuch des Hansi Bustin“ trug. Im Mai 2015 hatte ich ihn in der Wochenzeitung „Falter“ veröffentlicht; so war der Verlag auf mich aufmerksam geworden. Das „Tagebuch“ und ich, wir glaubten aneinander. Mit ihm war es nie langweilig und einsam.

Im Juli 2018 wird das „Tagebuch“ zum Buch. Von der Buchpräsentation und den Interviewterminen habe ich geträumt, mich auf die Aufmerksamkeit gefreut. Die erste Zeit ist so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Das Buch verkauft sich besser als erwartet, wird in den Medien freundlich besprochen, zu meinen Lesungen kommen Menschen, die ich schon lange nicht gesehen habe. Das Interesse ist ehrlich, ich bin zufrieden. Das Werk ist vollbracht.

Als die Monate vergehen, kommen andere Gefühle dazu. Wo das Buch ein enger Partner war, ist nun Leere. Daraus vorzulesen, über die Inhalte zu diskutieren, Lob und Kritik zu erhalten, das ist schön, doch die Konversationen fehlen mir – jene mit dem „Tagebuch“. Ich hatte mit den Figuren gesprochen und ihnen Details abgerungen, mit dem Text verhandelt und um Formulierungen gekämpft. Mit den Seiten des „Tagebuchs“ war auch ich gewachsen. Das Manuskript, das sich über die Jahre veränderte – mal war es ausführlicher, mal trockener im Stil, Szenen, Personen und Erläuterungen kamen und verschwanden –, ist nun starr und stumm.

Rastlosigkeit ist die Folge. Ich decke mich tagsüber mit Arbeit ein und halte es abends kaum alleine aus. Ich sehne mich nach den langen Nachmittagen in der Bibliothek und den stillen Abenden am Schreibtisch zurück, die das „Tagebuch“ und ich so friedlich und lustvoll miteinander verbracht haben.

Jedes Mal, wenn jemand eine Antwort auf eine offene Frage verlangt, flackert der Schmerz der Trennung auf. Gib mir ein paar Monate, ich möchte noch einmal darüber nachdenken, warum Pepi meinen Großvater gerettet haben könnte, will ich antworten. Dann schreibe ich das Buch weiter.

Aber nein. Die unbeantworteten Fragen sind ein wichtiger Teil der Geschichte, gerade weil sie verunsichern, die Leser genauso wie mich selbst. Sie zwingen dazu, weiter nachzudenken. Deshalb muss das Buch so bleiben, wie es ist. Oder?

Lesetipp: Anna Goldenberg, Versteckte Jahre. Der Mann, der meinen Großvater rettete. Paul Zsolnay Verlag, 2018

Foto: Anna Goldenberg – © www corn at/Paul Zsolnay Verlag