Antisemitismusproblem, ein für alle Mal gelöst? von Karl Pfeifer

Sein Interesse für Ungarn, wo er vor der Ausreise nach Palästina 1943 einige Jugendjahre gelebt hatte, brachte den Autor zum Journalismus, aber oft auch in Schwierigkeiten mit den Behörden.

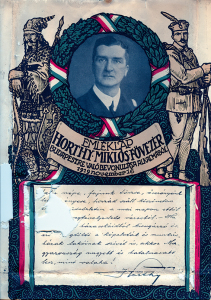

Gedenkblatt für Miklós Horthy, als Reichsverweser Staatsoberhaupt Ungarns (1920–1944): Rückkehr zu christlich-nationalen Werten?

Foto: Haranghy Jenó

Für einen Zehnjährigen, der nach dem „Anschluss“ das Glück hatte, mit seiner Familie nach Ungarn zu kommen, schien dieses Land eine heile Welt zu sein, in dem die Würde der Menschen und ihr Eigentum auch dann respektiert wurden, wenn man – wie in unserem Fall – Jude war. Das erste Schuljahr, das ich in einem Internat in Debrecen verbrachte, ging schnell vorüber, und als mich meine Eltern im Frühsommer 1939 nach Budapest zurückholten, konnte ich Ungarisch so gut sprechen wie ein Einheimischer, worauf ich mächtig stolz war.

Doch bald holte mich die Realität ein. Als ich im September 1939 ins jüdische Gymnasium ging, stolz die obligate Kappe mit der Menora als Logo tragend, wurde ich jäh enttäuscht. Die Schüler eines benachbarten „christlichen“ Gymnasiums beschimpften mich als „stinkenden Juden“ und keiner reagierte darauf. Wieder wurde ich ausgegrenzt. Ich rebellierte dagegen und wurde Mitglied einer zionistischen Jugendorganisation. Mit deren Hilfe konnte ich Anfang Januar 1943 Ungarn in Richtung Palästina verlassen.

1979 war ich ein arbeitsloser, hoch qualifizierter Hotelfachmann, der oft nach Ungarn fuhr, schon wegen der Verwandten, und auch, weil das Leben dort wesentlich billiger war. Zufällig traf ich in Budapest einen Soziologen, der mich fragte, ob ich wisse, was mit einem ungarischen Arbeiter geschehe, der sich in der Provinz über seine Lebensbedingungen beschwert. Natürlich wusste ich nichts davon. Er erzählte mir noch einiges, was in Österreich – wo Ungarn als die „lustigste Baracke im sozialistischen Lager“ gepriesen wurde – nicht bekannt war.

Ich begann diese Geschichten in der „Arbeiter-Zeitung“ zu publizieren und wurde so zum Journalisten. Meine Artikel zeichnete ich als Peter Koroly, im naiven Glauben, damit die ungarische Staatspolizei – Abteilung III/III des Innenministeriums – täuschen zu können.

Aufregende Monate folgten. Ich lernte viele Mitglieder der demokratischen Opposition kennen. Die meisten waren Akademiker, darunter viele Soziologen, die mir die Augen öffneten. Von ihnen erfuhr ich, wie Arbeiter im „Arbeiterstaat“ lebten, welcher besonderen Belastung Frauen ausgesetzt waren und auch von der schon damals existierenden Diskriminierung von Roma.

Einen besonderen Eindruck machte auf mich der leider allzu früh verstorbene Historiker Miklós Szabó, der auf die Geschichte des ungarischen Rechtsextremismus und auf die Horthy-Periode spezialisiert war. Er erzählte, dass vor dem Kriegsbeginn in Ungarn die politische Polizei nur ein paar Dutzend Beamte beschäftigt hatte. Er verglich das mit der Abteilung III/III, die nicht nur in jedem Komitat, sondern auch in jedem Budapester Kommissariat mit einem Offizier vertreten war.

Am 15. August 1980 fuhr ich mit dem Morgenzug nach Budapest. Eine forsche Zollbeamtin beanstandete mitgebrachte Zeitungen und ich wurde aus Ungarn ausgewiesen. Dem folgte noch ein Einreiseverbot im Jahr 1981.

1982 wurde ich von der Israelitischen Kultusgemeinde Wien als Redakteur ihres offiziellen Organs angestellt, befasste mich aber weiterhin auch mit Ungarn. Ich wandte mich an das österreichische Außenamt und beschwerte mich darüber, dass ehemalige SS-Männer nach Ungarn einreisen dürfen, während ich Verwandte, die Auschwitz überlebt hatten, nicht besuchen durfte und berief mich auf die Schlussakte der Konferenz von Helsinki des Jahres 1975.

Sehr bald erhielt ich einen Anruf, ich solle dem ungarischen Presseattaché ein nicht aktuelles Thema vorschlagen, damit ich wieder einreisen könne. Mein Vorschlag lautete: „Wie die Massenmedien hundert Jahre nach dem Ritualmordprozess Tiszaeszlár behandeln“. Es ging um einen frühen Fall des politischen Antisemitismus in einem ungarischen Dorf, der 1883 mit einem Freispruch des jüdischen Angeklagten endete.

„Insgesamt wurde ich in der Zeit von 1980 bis 1987 viermal aus Ungarn ausgewiesen und jedes Mal bemühten sich österreichische Diplomaten erfolgreich darum, meine Wiedereinreise zu ermöglichen.“

Mein Vorschlag wurde zunächst als „unproblematisch“ akzeptiert. Jedoch wurde ich Anfang 1983 zum Chef des Presseamtes des Budapester Außenministeriums bestellt, der mich mit folgender Erklärung überraschte: „Wir werden Ihnen nicht gestatten, den Antisemitismus aus Wien zu importieren, wir haben dieses Problem ein für alle Mal nach 1945 gelöst.“

In meinem Artikel zeigte ich dann den Widerspruch zwischen dem offiziellen Antifaschismus und dem tatsächlich weiterbestehenden Antisemitismus auf, der nur unter den Teppich gekehrt wurde.

Im Sommer 1986 wurde ich zum dritten Mal ausgewiesen und bereits Anfang 1987 erreichte das österreichische Außenamt die Aufhebung des Einreiseverbots. Insgesamt wurde ich in der Zeit von 1980 und bis 1987 viermal aus Ungarn ausgewiesen und jedes Mal bemühten sich österreichische Diplomaten erfolgreich darum, meine Wiedereinreise zu ermöglichen. Am 19. März 1987 war ich wieder vorgeladen, diesmal zum stellvertretenden Pressechef des ungarischen Außenamtes. Meine Publikationen über das Schicksal von katholischen Waffendienstverweigerern, die durchschnittlich für drei Jahre eingekerkert wurden, hatten seinen Zorn erweckt. Herr Sz. sagte mir, dass meine weiteren Einreisen von meinem Benehmen abhingen und ich keine Dissidenten und Waffendienstverweigerer treffen dürfe. Ich antwortete: „Da ich kein ungarischer Polizist, sondern österreichischer Journalist bin, bitte ich Sie, mir eine Liste der Personen zu geben, die ich nicht treffen darf, und ich verspreche, mich daran zu halten.“

Sz. fragte mich: „Zahlen sich all die Scherereien aus für ein paar Revoluzzer?“ Ich antwortete mit einer Gegenfrage: „Zahlt es sich aus, wegen ein paar Revoluzzern den guten Ruf Ihres Landes zu verlieren?“ Worauf mich Sz. belehrte, dass niemand mehr in der Volksarmee dienen würde, falls in Ungarn ein Zivildienst eingeführt werden sollte. Ich machte dazu eine ironische Bemerkung, die wahrscheinlich zu meiner vierten und letzten Ausweisung 1987 führte.

Nach der Wende im Jahr 1989 erfuhr ich, was in den Berichten der Staatssicherheits-Abteilung III/III über mich stand. Es war widersprüchlich. Einerseits wurde mir „ideologisch-politische Diversion“ vorgeworfen, andererseits kam man – nach mehreren Ausweisungen und nach Diskussionen mit österreichischen Diplomaten über meinen Fall – zu dem Schluss, es lohne sich nicht, die Beziehungen zum Nachbarland wegen eines „unbedeutenden österreichischen Journalisten“ zu belasten.

Ungarischer Premierminister Viktor Orbán: Stellt sich als Kämpfer gegen den Antisemitismus dar, der gleichzeitig verharmlost wird.

Foto: European People’s Party / cc by 2.0 / https://flic.kr/p/faEXPH

Zur Zeit des Systemwechsels dachte ich, dass mit der Einführung der Demokratie auch eine Bewältigung der Vergangenheit einhergehen würde. Ich konnte nicht ahnen, dass in Ungarn ein paar Jahre später der Versuch gestartet werden würde, Miklós Horthy, sein halbfeudales Regime und die „christlich-nationalen“ Werte zu rehabilitieren.

Der Nationalismus – der in den Jahren der Volksdemokratie nicht verschwunden war – führte bald nach der Wende zum Erstarken von Revisionismus, Antisemitismus und Antiziganismus.

„Die ungarischen Kommunisten verwiesen mich des Landes, aber es ist dem ,christlich-nationalen‘ Dunstkreis vorbehalten geblieben, mir vorzuwerfen, dass ich den Holocaust überlebt habe und ein Feind Ungarns wäre.“

Gerade Mitglieder der ehemaligen demokratischen Opposition, die in der Zwischenzeit Politiker der damals zweitgrößten Partei, des Bundes Freier Demokraten (SZDSZ), geworden waren, lehnten Vorschläge ab, in Ungarn ein Verbotsgesetz zu erlassen. Noch 1996 forderten diese liberalen Politiker – darunter auch solche „jüdischer Abstammung“ – Freiheit für den Nazidiskurs.

Aufgrund des sich seit Jahren verstärkenden antisemitischen und rassistischen Diskurses fühle ich die Verpflichtung, mich wieder vermehrt mit Ungarn zu befassen. Die Regierung Viktor Orbán versucht seit 2010 mit Doppelzüngigkeit den Antisemitismus als harmlos hinzustellen und behauptet gleichzeitig, ihn zu bekämpfen. In regierungsnahen Medien mehren sich die antisemitischen und rassistischen Inhalte. Damit setzte ich mich immer wieder auseinander. So publizierte „Die Presse“ im Jänner 2011 meinen Kommentar über den Journalisten Zsolt Bayer unter dem Titel „Der geehrte Fäkal-Antisemit“.

Bayer, dessen Fäkalsprache notorisch ist, bleibt trotzdem ein guter Freund Orbáns. In der Internetausgabe der von Fidesz kontrollierten Tageszeitung „Magyar Hirlap“ wurde ich daraufhin in einem moderierten Blog u.a. so charakterisiert: „Er ist ein charakteristisches Exemplar des Volkes der Rache, ein Kamin-Deserteur“, das heißt: einer, der sich der Vergasung entzogen hat.

Die regierungsnahe Tageszeitung „Magyar Nemzet“ unterstellte mir am 4. April 2014, ich würde „regelmäßig in der österreichischen Presse Ungarn als eine Eiterbeule des Antisemitismus beschreiben“.

Die Kommunisten verwiesen mich des Landes, aber es blieb dem „christlich-nationalen“ Dunstkreis vorbehalten, mir vorzuwerfen, dass ich den Holocaust überlebt habe und ein Feind Ungarns wäre.

Karl Pfeifer, Foto: Archiv Karl Pfeifer